En Finlande, le projet ONKALO vise à enfouir des déchets nucléaires dans le sous-sol afin de les isoler de tous les êtres vivants durant les 100 000 prochaines années. Oui, vous avez bien lu, 100 000 ans. Michael Madsen, réalisateur danois, décide de se pencher sur la question. Comment réussir ce pari insensé jamais réalisé par l’homme ? Comment penser le temps qui passe ? Comment envisager les solutions après la disparition quasi-certaine de notre civilisation ? En forme de lettre aux générations futures Michael Madsen interroge les uns et les autres dans un film documentaire à l’esthétique SF.

Bienvenus dans Onkalo

Pour ceux qui douterait – et je les comprendrais car en voyant ce film j’ai songé à un canular – Onkalo est un vrai projet finlandais développé par une société privé. Vous pouvez d’ailleurs consulter leur site (pour les anglophones). Oui, quelqu’un a bien eu l’idée d’enfouir des déchets nucléaires dans le sol pour les conserver 100 fois 1 millénaire. Pour rappel, entre nous et la bande à Jésus, il y a 2 millénaires…

Évidemment la question de la faisabilité d’un tel projet se pose immédiatement et c’est avec un certain effroi que l’on voit des scientifiques aux allures respectables nous expliquer que cela semble être la meilleure solution : la qualité des roches, la stabilité des conditions en comparaison de l’instabilité des facteurs naturels (et humains !) de la surface et surtout la nécessité d’isoler cette matière dangereuse. Arguments recevables ? Reste la question du temps…

Temporalités

Et c’est justement là que le film prend toute sa mesure. Into Eternity n’est pas un manifeste pro ou anti-nucléaire. Après tout, comme l’explique si bien Michael Madsen dans les bonus, peu importe que l’on soit pour ou contre. Présentement, ces déchets existent et il faut trouver des solutions. Ce film est surtout une longue interrogation sur la temporalité. Il pose de nombreuses questions auxquelles les scientifiques ont réfléchi… mais finalement, seule des hypothèses sont envisageables. Faut-il garder cet endroit secret, enfermer les déchets, bloquer les portes, les enfouir ensuite sous des tonnes de terres, planter des arbres, jeter la clef et oublier l’emplacement ? Faut-il au contraire laisser des messages de mises en garde. Oui mais lesquels ? Dans 100 000 ans, quelle civilisation sera susceptible de pénétrer dans ce lieu ? Comment leur faire comprendre qu’il ne faut toucher à rien ?

Des questions et une seule affirmation véritable : il n’y a aucune garantie.

Esthétique du futur

Pour son film, Michael Madsen a volontairement adopté une esthétique forte, se mettant en scène comme un messager du passé : plan noir, une allumette et un visage, le sien, qui apparaît dans la nuit. Mystère.

En alternant les scènes filmées sur le site et les bureaux ultramodernes des scientifiques, on passe de la forêt finlandaise aux tunnels gris et sombres de l’Onkalo puis au métal froid des piscines de stockage des déchets. Le réalisateur joue sur les contrastes, manie le mystère, le silence et les plans fixes sur des tunnels sombres dans une esthétique fin du monde qui illustre son propos.

On pourra reprocher l’approche esthétisante parfois surabondante. Personnellement, j’ai plutôt apprécié cet aspect. Il donne un côté irréel au film qui permet de garder un certain suspens. Mais y’en avait-il vraiment besoin ? Le propos est juste, d’une modération et d’une intelligence certaine. Le spectateur entrevoit les les paradoxes d’un tel choix. Le fil est tendu vers l’avenir… Mais l’avenir…

La bande annonce :

Pour rebondir : je ne résiste pas à vous envoyer sur la lecture de la chronique de KBD à propos du livre d’Emmanuel Lepage Un printemps à Tchernobyl et sur celle d’IDDBD. Lisez également l’album Village Toxique d’Otto T. et Grégory Jarry

A lire : la chronique de Culturopoing à la sortie du film

Into Eternity

Réalisateur Michael Madsen

Durée : 75min

Pays : Danemark

Année de sortie : 2011

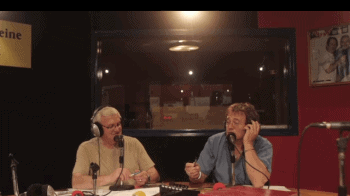

Parfois, on reproche au cinéma documentaire de n’aborder que des thèmes négatifs : guerre, chômage, violence, mal de vivre… Si ce cinéma se nourrit en partie des difficultés du monde il sait, au détour d’une séance, nous faire également découvrir des films de qualité au sujet plus légers. Ainsi, Silence Radio plonge le spectateur dans la réalité d’une petite radio tenue par une armée de bénévole mais aussi, et c’est là tout l’intérêt de la démarche de Valéry Rosier, dans le quotidien de ceux qui les écoutent. Pour montrer ce double visage, le réalisateur belge propose un montage dynamique tout en équilibre entre plans filmés à la radio et lieux d’écoute (salons, salle de bains, voitures…) avec toujours ce souci de placer l’humain et son environnement au centre de l’écran. En fil rouge de cette aventure cinématographique, les sons de Radio Pusaleine et une bande originale de référence dans le genre (je suggère au producteur d’éditer la BO, je pense que ça devrait marcher.

Parfois, on reproche au cinéma documentaire de n’aborder que des thèmes négatifs : guerre, chômage, violence, mal de vivre… Si ce cinéma se nourrit en partie des difficultés du monde il sait, au détour d’une séance, nous faire également découvrir des films de qualité au sujet plus légers. Ainsi, Silence Radio plonge le spectateur dans la réalité d’une petite radio tenue par une armée de bénévole mais aussi, et c’est là tout l’intérêt de la démarche de Valéry Rosier, dans le quotidien de ceux qui les écoutent. Pour montrer ce double visage, le réalisateur belge propose un montage dynamique tout en équilibre entre plans filmés à la radio et lieux d’écoute (salons, salle de bains, voitures…) avec toujours ce souci de placer l’humain et son environnement au centre de l’écran. En fil rouge de cette aventure cinématographique, les sons de Radio Pusaleine et une bande originale de référence dans le genre (je suggère au producteur d’éditer la BO, je pense que ça devrait marcher.  Grâce à ce procédé, nous sommes immédiatement frappés par ce lien fort qui unit les deux groupes : lL’un derrière le micro, l’autre derrière son poste de radio. Dans les grésillements d’un matériel d’émission à la dérive (lâchera, lâchera pas ?), la vie des uns et des autres est marquée par les appels téléphoniques à la station, les dédicaces et la musique française gentiment désuète de ces « années-là ». Car Radio Puisaleine n’est pas une radio de « djeun’s », ni même une radio libre version année 80, mais plutôt, à l’image de ses animateurs et de ses auditeurs, une élégante vieille dame qui propose des moments d’amitiés, d’écoutes et de partages. Une radio de proximité pour âme seule.

Grâce à ce procédé, nous sommes immédiatement frappés par ce lien fort qui unit les deux groupes : lL’un derrière le micro, l’autre derrière son poste de radio. Dans les grésillements d’un matériel d’émission à la dérive (lâchera, lâchera pas ?), la vie des uns et des autres est marquée par les appels téléphoniques à la station, les dédicaces et la musique française gentiment désuète de ces « années-là ». Car Radio Puisaleine n’est pas une radio de « djeun’s », ni même une radio libre version année 80, mais plutôt, à l’image de ses animateurs et de ses auditeurs, une élégante vieille dame qui propose des moments d’amitiés, d’écoutes et de partages. Une radio de proximité pour âme seule.  Dans cet émouvant portrait, Valéry Rosier est comme le petit-fils taquin de cette vieille dame : il l’aime bien et apprécie de la chahuter un peu. Ainsi, on rit avec tendresse devant des conversations improbables, des entretiens radiophoniques d’un autre âge ou des couacs techniques qui feront pâlir les professionnels. Mais voilà, il y a tellement de belles volontés qu’invariablement on s’attache à ces gens-là. Personnellement, je retrouve dans ces bénévoles radiophoniques les mêmes petits écarts, les mêmes petits défauts et surtout la même énergie que chez les bénévoles de bibliothèques. Au final, un film sympathique à la réalisation très propre qui vous mènera dans le petit monde de la radio associative, dans la nostalgie des chansons d’antan, dans un univers en décalage… un petit peu de simplicité dans un monde complexe. Un peu de bonheur quoi ! A noter que ce film a reçu le FIPA documentaire 2013. A écouter (en streaming) : Radio Pusaleine évidemment ! A lire :

Dans cet émouvant portrait, Valéry Rosier est comme le petit-fils taquin de cette vieille dame : il l’aime bien et apprécie de la chahuter un peu. Ainsi, on rit avec tendresse devant des conversations improbables, des entretiens radiophoniques d’un autre âge ou des couacs techniques qui feront pâlir les professionnels. Mais voilà, il y a tellement de belles volontés qu’invariablement on s’attache à ces gens-là. Personnellement, je retrouve dans ces bénévoles radiophoniques les mêmes petits écarts, les mêmes petits défauts et surtout la même énergie que chez les bénévoles de bibliothèques. Au final, un film sympathique à la réalisation très propre qui vous mènera dans le petit monde de la radio associative, dans la nostalgie des chansons d’antan, dans un univers en décalage… un petit peu de simplicité dans un monde complexe. Un peu de bonheur quoi ! A noter que ce film a reçu le FIPA documentaire 2013. A écouter (en streaming) : Radio Pusaleine évidemment ! A lire :  Silence Radio Réalisateur : Valéry Rosier Durée : 52′ Productions : Need Productions / Perspective films Année de production : 2013

Silence Radio Réalisateur : Valéry Rosier Durée : 52′ Productions : Need Productions / Perspective films Année de production : 2013